中国海啸

|

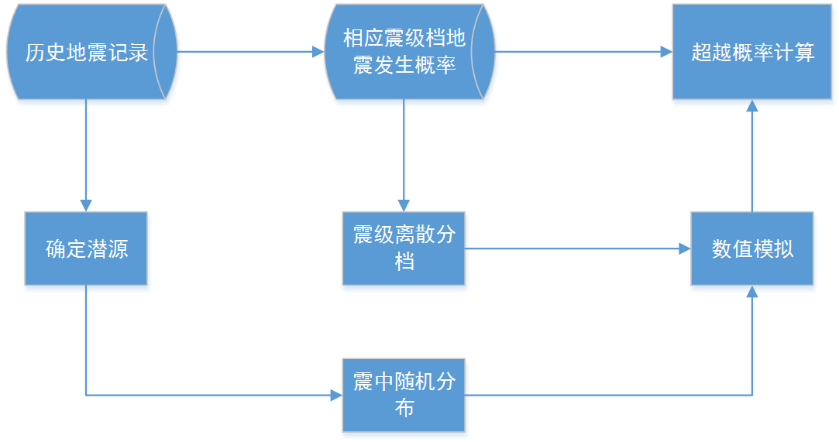

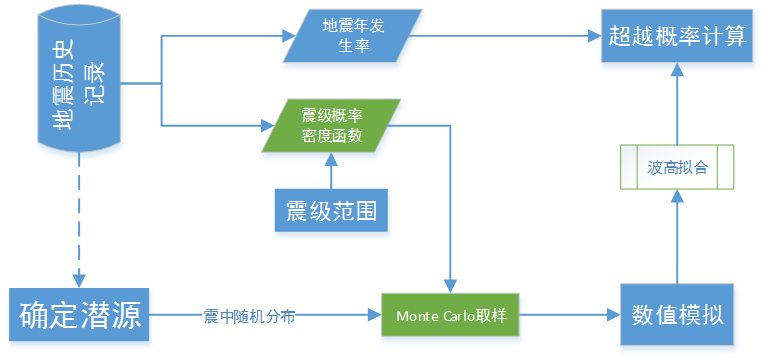

概率海啸危险性分析早在20世纪七十年代,国外就已经开始了概率海啸危险性分析的研究。在1978年Houston和Garcia(1978)进行了开创性的海啸危险性研究,他借鉴Cornell(1968)提出的PSHA方法,将概率方法与简单的地震发生模型结合,计算了夏威夷群岛附近海啸波高的发生频率。但当时的研究存在很多的局限性,只考虑的远场地震源模型,没有考虑近场地震源模型,采用的水深地形数据精度很低。随后Lin和Tung(1982)借鉴Cornell提出的概率地震危险性分析方法,提出概率海啸危险性分析的概念。Rikitake和Aida(1988)提出了使用海啸历史记录和典型地震断层模型估计海啸波高在海岸线附近的超越概率。Downes和Stirling(2001)1提出在概率海啸危险性分析中使用经验衰减关系近似海啸波在传播过程中的衰减,但由于这种经验衰减关系只适用于特定的震源和场点,许多地区没有足够的数据让研究人员获取经验衰减关系,这种方法并未被广泛采纳。 >随着流体力学的发展和计算机计算能力的提升,海啸数值模拟技术得到了长足的发展,越来越多的研究人员采用数值模拟的方式模拟海啸生成和传播的全过程,计算海啸危险性,解决了很多地区海啸记录匮乏的问题,使PTHA研究进入了新的时代。2006年Geist和Parsons(2006)将前人的研究进行了总结,提出将海啸历史记录与数值模拟结果相结合,分析海啸风险,并采用逻辑树方法解决PTHA中不确定性问题,使PTHA得到进一步发展。随后,在全世界范围内,针对不同地区的PTHA研究不断涌现。  概率地震危险性分析(PSHA)与概率海啸危险性分析(PTHA)对比 传统的PTHA,把震级范围分档,然后通过震中随机采样,计算出每一档地震情况下的波高超越概率。温瑞智根据我国的地震潜源特点和潜源参数,提出了我国地震海啸危险性分析的主要步骤。杨智博针对我国面临的海啸潜源,利用Monte Carlo对震级和震中随机取样,改进了传统的PTHA。总结改进后的PTHA方法流程如下:  传统PTHA流程  改进PTHA流程 |

|||||||||||||||||||