中国海啸

|

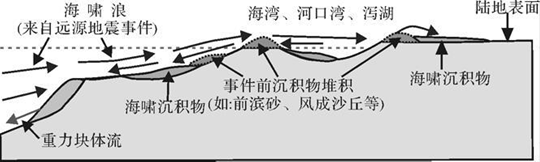

海啸地质沉积海啸的破坏作用巨大,不仅对沿海建筑物产生巨大的破坏,还能引起一定的地质变化。近年来通过沿海地质调查寻找古海啸发生的痕迹已逐渐成为研究热点。海啸的地质沉积作用具有一定的科学原理和理论基础(图1.1)。Dawson(2007)将海啸整个过程分为海啸的产生、海啸的传播、海啸在岸上的洪泛和海啸的回流这个四个阶段。海啸在产生阶段和深海传播阶段一般没有沉积作用的发生。当海啸运行到近岸浅水区时,海啸波开始聚集爬升,海啸波高骤增,波速骤减。而海啸在岸上的沉积作用也发生在爬升过程。海啸前进到海岸时的速度通常在10-25米/秒,可以搬运小到细粒,大到巨砾的沉积物。此外,海啸还能引起近岸山石泥土的崩塌,海水混合土石形成一种密度流,这种密度流比清澈海水具有更高的搬运能力。当这种密度流掠过陆地时,前进速度可减至5米/秒,其侵蚀能力随着前进速度的减小而减小,在此过程中粗粒沉积物也在慢慢沉积。当海啸波泛洪达到最大后,海啸波的运行方向改变,海啸波将开始回流。在回流之前,水体将处于短暂的静止状态,这时水体各处的速度都为零,粗砂物质下沉,细粒物质仍旧处于悬浮状态。这种静止临界状态是泛洪回流过程所特有的,其独特的沉积效果可以用来区分海啸沉积和风暴潮沉积。海啸回流是单一海啸波达到向陆最大洪泛后,向海运行的牵引流。Dawson(2007)认为回流可能比爬升流具有更大的侵蚀能力。

海啸沉积作用原理示意图(王立成等,2010)

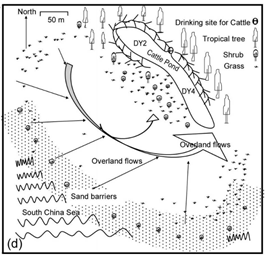

通过对海啸沉积的研究,可以更好的识别历史海啸和史前海啸,了解我国沿海海域大陆架的地震地质特征,为评估我国沿海海域地震活动性、划定潜在地震海啸源区提供可靠参考。海啸沉积的研究主要涉及现代海啸沉积、历史海啸沉积和古海啸沉积(张振克,2010)。2004年印尼地震引发了印度洋海啸,在受灾最严重的印尼班达亚齐省,海啸波高高达30米,淹没了近岸6千米范围的地区,也在沿岸留下了大片的海啸沉积;Paris(2007)在班达亚齐沿岸发现了两段由海岸到内陆逐渐变细、变薄,且分层逐渐清晰的海啸沉积,其中靠近海岸1.5千米范围内的砂层最厚,可以清楚得分辨出三次连续海啸前进作用和一次海啸回流作用;离海岸1.5千米至3.5千米的砂层,由陆地向海岸分层逐渐模糊、平均粒径逐渐增大,这主要是由于海啸回流的作用。Hindson.R.A(1996)研究了1755年里斯本地震海啸沉积,在阿尔加威沿岸地区,海啸沉积砂层向陆地方向延伸了近千米,沉积中还夹杂着巨砾和卵石,这也说明了里斯本地震海啸的强度较大。此外,古海啸沉积也引起科学家们的广泛关注。 Takashimizu(2000)在日本沿岸晚更新世的沟谷中也发现了古海啸沉积。石峰等(2012)通过数值分析渤海海域历史地震引发海啸的可能性,结合对渤海沿岸海啸堆积物的地质调查,认为渤海海域历史上基本没有发生破坏性地震,即使存在海啸,到岸浪高也不高于0.5m。Sun et al(2013)在南中国海的西沙群岛通过地质调查发现了疑似海啸沉积证据。在东岛离海岸200米的一处泄湖地质剖面中出现珊瑚及贝壳化石沉积物,判断为一次突发地质沉积事件。根据年代测试,这次事件大约发生在公元1024年,时间上与1076年发生的一次海啸事件相吻合。

西沙群岛发现疑似海啸沉积物的地理位置及地址剖面(Sun等) |

|||||||||||||||||||

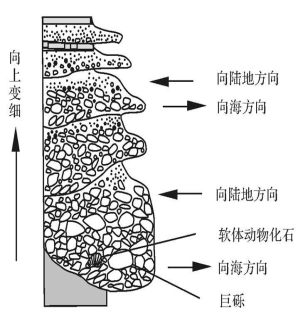

从组成上说,海啸沉积是海啸形成的巨浪,夹带着海砂、砾石、贝壳等杂物冲向沿岸陆地而产生的沉积物。大海啸发生并袭击海岸地区时,海拔高度较低的海岸平原将会被海水淹没,海水甚至能够到达距离海岸较远的地方.此时海啸会侵蚀海岸附近的砂土并搬运到较远的海岸平原,这些被保存在离岸陆相底层中的海砂,称之为海啸堆积物.这些沉积层有时含砾石,其排列方式还可以指示它们的运移方向(见下图)。另外,包含在沙层中的硅藻和有孔虫等微化石也可以指示其来源(姚远等,2007;张振克等,2010).海啸沉积具有双向水流特征,向岸流的沉积主要由海沙组成,回流沉积主要由土壤、河流砂砾和植物碎片组成(赵港生等,2000;祝会兵等,2006).海啸沉积的影响范围并不局限于沿岸区,还可以延伸至陆架、陆坡、深海扇乃至深海平原。海啸堆积物粒度明显比非海啸堆积物的粗,而且从下而上由粗变细,具有很好的成层性。在每一层海啸堆积物中可以区分出十数-数十次波浪堆积系列。

从组成上说,海啸沉积是海啸形成的巨浪,夹带着海砂、砾石、贝壳等杂物冲向沿岸陆地而产生的沉积物。大海啸发生并袭击海岸地区时,海拔高度较低的海岸平原将会被海水淹没,海水甚至能够到达距离海岸较远的地方.此时海啸会侵蚀海岸附近的砂土并搬运到较远的海岸平原,这些被保存在离岸陆相底层中的海砂,称之为海啸堆积物.这些沉积层有时含砾石,其排列方式还可以指示它们的运移方向(见下图)。另外,包含在沙层中的硅藻和有孔虫等微化石也可以指示其来源(姚远等,2007;张振克等,2010).海啸沉积具有双向水流特征,向岸流的沉积主要由海沙组成,回流沉积主要由土壤、河流砂砾和植物碎片组成(赵港生等,2000;祝会兵等,2006).海啸沉积的影响范围并不局限于沿岸区,还可以延伸至陆架、陆坡、深海扇乃至深海平原。海啸堆积物粒度明显比非海啸堆积物的粗,而且从下而上由粗变细,具有很好的成层性。在每一层海啸堆积物中可以区分出十数-数十次波浪堆积系列。